Écrit par Layla Brack.

Travaillant dans le même cabinet que Doris D'Hooghe, elle m'inspire quotidiennement, car elle a su intégrer différentes théories et ouvrir de nouvelles perspectives sur la littérature existante. Elle a également introduit le "traumatisme invisible de l'attachement" dans certains de ses ateliers, un terme qui n'a jamais été utilisé auparavant dans notre domaine et qui est le sujet de cette étude.

La définition du "traumatisme invisible de l'attachement" commence par la compréhension de la relation parent-enfant. En 1951, John Bowlby a introduit la théorie de l'attachement, dans laquelle lui et Mary Ainsworth ont souligné l'importance pour un parent d'être sensible et réceptif à l'enfant. Cette sensibilité permet la formation d'un attachement sûr entre le parent et l'enfant. La sensibilité se réfère principalement à

la bonne réponse, en étant à l'écoute des besoins spécifiques de l'enfant, tandis que la réactivité fait référence à la vitesse à laquelle un parent répond à son enfant (Bowlby, 1951 ; Ainsworth, 1978).

De nombreux chercheurs ont suivi la voie tracée par Ainsworth et Bowlby en étudiant le rôle des compétences parentales. Dans ses ateliers, D'Hooghe (2020) a sélectionné un ensemble de compétences parentales nécessaires pour acquérir la capacité d'être sensible et réceptif aux besoins d'un enfant. Elle a non seulement distingué ces compétences, mais les a également placées dans un ordre spécifique qui aiderait quelqu'un à maîtriser cet ensemble de compétences. Tout d'abord, il est important pour un parent d'être capable de comprendre les expériences mentales de son enfant, plutôt que de se concentrer uniquement sur le comportement de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la "mentalisation" (Fonagy et al., 2002). L'étape suivante est le "fonctionnement réflexif". D'Hooghe désigne cette compétence comme la capacité à comprendre l'expérience mentale de l'enfant (mentalisation) et, en même temps, à observer ses propres expériences internes. Cela permet de reconnaître, comme l'ont décrit Selma Fraiberg et ses collègues (1997), les "fantômes de la crèche" d'une part, et de refléter les sentiments de l'enfant d'une manière congruente d'autre part. Ensuite, D'Hooghe aborde la question du "confinement", c'est-à-dire la capacité à gérer ses propres émotions et celles de l'enfant (Bion, 1962). Une réponse contenue signifie qu'un parent peut réfléchir et réguler sa propre réaction interne en réponse aux comportements d'attachement de l'enfant, ce qui permet de réguler les expériences de l'enfant. Enfin, il y a l'importance du "jeu". Le jeu crée un environnement propice aux interactions positives dans lequel le parent peut appliquer ces compétences et servir de régulateur externe pour l'enfant (Schore & Schore, 2007). L'enfant apprend à se réguler à travers la réaction de ses parents. Ces compétences parentales font partie du développement d'une réaction sensible et réactive et contribuent ainsi à un attachement sûr de l'enfant à ses parents.

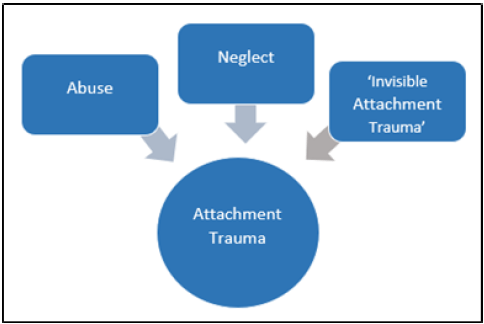

Si un parent n'est pas en mesure de répondre de manière adéquate au comportement d'attachement de l'enfant, il est émotionnellement indisponible, ce qui équivaut à l'absence d'un parent (Beverly, 1994). De nombreuses recherches décrivent ce type de traumatisme comme un traumatisme de l'attachement, un terme général qui désigne toutes les expériences traumatisantes entre un parent et son enfant (Allen, 2018). Dans la plupart de ces recherches, la maltraitance ou la négligence sont mentionnées, mais il est rarement fait référence au manque de sensibilité et de réactivité dans l'interaction parent-enfant. D'Hooghe (2018) en souligne l'importance et parle de "traumatisme invisible de l'attachement", comme le montre la première image. Outre la maltraitance et la négligence à l'égard d'un enfant, l'inaccessibilité d'un parent peut avoir le même impact que la perte réelle d'un parent (Beverly, 1994). On peut dire que cette inaccessibilité peut également être décrite comme une expérience traumatisante, mais d'une manière très dissimulée, car les signes ne sont pas aussi visibles que ceux de la maltraitance ou de la négligence. C'est pourquoi Doris l'appelle "Invisible".

Traumatisme de l'attachement

Figure 1. Le traumatisme de l'attachement comme effet de l'abus, de la négligence et du "traumatisme invisible de l'attachement".

Dans notre pratique au Traumacenter Belgium, Doris et moi rencontrons de nombreux patients victimes de ce "traumatisme invisible de l'attachement". Ils pensent souvent que leur expérience ne mérite pas d'être qualifiée de "traumatique". Ils n'ont souvent pas le récit ou la mémoire nécessaire pour expliquer à quel point leur expérience est traumatisante, parce que le traumatisme n'est pas toujours un grand événement que tout le monde comprend de la même façon et que tout le monde peut comprendre.

est d'accord pour dire qu'il s'agit d'un traumatisme. Toute série d'expériences où les besoins de l'enfant ne sont pas satisfaits et où l'enfant ne se sent pas en sécurité dans la relation parent-enfant provoque un traumatisme caché. Le manque d'harmonisation parentale est probablement une expérience que chacun vit au moins une fois dans sa vie. Cependant, ce n'est pas un événement ponctuel, mais la répétition du sentiment d'insécurité qui provoque un attachement insécurisé et probablement des symptômes post-traumatiques, comme nous le constatons dans notre pratique clinique.

Cette thèse soutient que le "traumatisme invisible de l'attachement" devrait être compris et reconnu non seulement en fonction de la maltraitance et de la négligence, mais aussi en fonction des parents qui n'ont pas les compétences parentales nécessaires pour construire une relation d'attachement sécurisante avec leur enfant. Tous ces problèmes peuvent entraîner un stress post-traumatique et doivent être pris en considération. La psycho-éducation et la neuro-éducation sont des éléments importants de la thérapie et de la guérison. Il est donc important que nos clients soient informés de l'existence et de la gravité des "traumatismes invisibles de l'attachement".

Biographie

- Ainsworth, M. (1978). Infant-Mother Attachment. American Psychologist, 34 (10), 932-937.

- Allen, J. (2018). Mentalizing in the Development and Treatment of Attachment Trauma (La mentalisation dans le développement et le traitement des traumatismes liés à l'attachement). Routledge, New York, NY. ISBN : 879-1-78049-091-5.

- Beverly, J., (1994) Handbook for Treatment of Attachment-trauma Problems in Children. The free press, New York. Isbn : 0029160057

- Bion, (1962). L'étude psychanalytique de la pensée. International Journal of Psycho-Analysis, 43, 306-10.

- Bowlby, J. (1951). Soins maternels et santé mentale. Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, Monografh, 2, 335-534.

- D'Hooghe, D. (2018). Atelier du congrès : Je t'aime, mon tueur : Traumatisme d'attachement "invisible" entraînant un lien traumatique adulte et des stratégies de guérison. Conférence du 35e anniversaire de l'ISSTD, des ponts vers l'avenir. Chicago, Illinois.

- D'Hooghe, D. (2020). Atelier : Les traumatismes invisibles de l'attachement. Sint-Laureins, Belgique.

- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. et Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York : Other Books.

- Fraiberg, S., Adelson, E. et Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery : A psychoanalytic approach to problems of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14, 387-422.